Le locataire peut-il installer une pompe à chaleur ?

1 La réglementation en vigueur

Depuis le décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022, les locataires ont le droit d’effectuer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement, à leurs frais, sous certaines conditions. Ce texte autorise notamment l’installation ou le remplacement d’un système de chauffage, comme une pompe à chaleur, à condition que les travaux n’altèrent ni la structure du bâtiment ni les parties communes. Cette mesure vise à encourager la transition énergétique, même dans les logements loués, en offrant aux locataires la possibilité d’agir directement pour améliorer leur confort thermique et réduire leur facture d’énergie.

Cependant, cette liberté est encadrée : le locataire ne peut pas transformer le logement sans accord préalable. L’objectif est d’éviter les conflits avec le propriétaire et de garantir que les modifications respectent les normes techniques et énergétiques en vigueur.

2 Les démarches à suivre

Pour installer une pompe à chaleur, le locataire doit respecter une procédure précise :

- Obtenir l’autorisation du propriétaire :La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le détail des travaux envisagés, le modèle de PAC choisi, et l’entreprise chargée de l’installation. Le propriétaire dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. En l’absence de réponse, son accord est considéré comme tacite (article 7 de la loi du 6 juillet 1989). Une fois les travaux terminés, le locataire a 2 mois pour attester auprès du propriétaire que l’installation a été réalisée conformément à la demande.

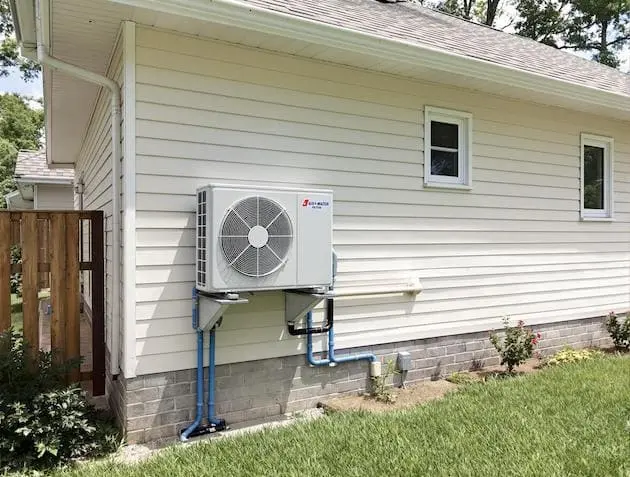

- Demander l’autorisation de la mairie :Si l’installation modifie l’aspect extérieur du logement (par exemple, pose d’une unité extérieure), une déclaration préalable de travaux doit être déposée en mairie par le propriétaire. La commune a 1 mois pour se prononcer. Sans réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise.

- Solliciter l’accord de la copropriété (si applicable) :En copropriété, les travaux impactant les parties communes (comme la pose d’une unité extérieure sur un balcon ou une façade) doivent être votés en assemblée générale. C’est au propriétaire de faire cette démarche, le locataire n’ayant pas le droit de le faire lui-même.

3 Les nuisances sonores et contraintes techniques

Les pompes à chaleur, surtout les modèles air-air ou air-eau, peuvent générer des nuisances sonores (ventilateur, vibrations). La réglementation impose que ces équipements ne portent pas atteinte à la tranquillité du voisinage. Il est donc conseillé de privilégier des modèles silencieux (moins de 50 dB) ou de prévoir des dispositifs d’isolation phonique (écrans, supports anti-vibratiles).

En cas de plainte des voisins, le locataire (ou le propriétaire) peut être tenu de modifier l’installation pour respecter les normes acoustiques en vigueur.

Quels sont les droits et obligations du locataire ?

1 Obligations du locataire

Une fois la pompe à chaleur installée, le locataire a plusieurs obligations à respecter pour garantir le bon fonctionnement de l’équipement et éviter tout litige avec le propriétaire :

- Entretien courant et petites réparations :Le locataire est responsable de l’entretien régulier de la pompe à chaleur, conformément au décret n°2020-912 du 29 juillet 2020. Cela inclut :

- Le nettoyage des filtres et des unités intérieures/extérieures.

- Le réglage des paramètres pour optimiser la performance énergétique.

- La vérification de l’étanchéité du circuit frigorigène (si applicable).

- La surveillance des indicateurs de performance (comme le COP ou le SCOP).

- Attestation de fin de travaux :Dans les 2 mois suivant l’installation, le locataire doit informer le propriétaire que les travaux ont été réalisés conformément à la demande initiale. Cette attestation doit préciser le nom de l’installateur, le modèle de la PAC, et confirmer que l’équipement est opérationnel.

- Respect des règles de voisinage :Le locataire doit veiller à ce que l’utilisation de la pompe à chaleur ne cause pas de nuisances (bruit, vibrations) aux voisins. En cas de plainte, il peut être tenu de modifier l’installation ou d’adopter des solutions pour réduire les désagréments.

2 Droits du locataire

Le locataire bénéficie de droits spécifiques pour faciliter l’installation et l’utilisation d’une pompe à chaleur :

- Accord tacite en cas de silence du propriétaire :Si le propriétaire ne répond pas à la demande de travaux dans un délai de 2 mois, son accord est considéré comme acquis. Le locataire peut alors procéder à l’installation sans risque de devoir remettre les lieux en état à la fin du bail.

- Pas de remise en état à la fin du bail :Les travaux de rénovation énergétique réalisés avec l’accord du propriétaire (explicite ou tacite) ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de remise en état à la fin de la location. La pompe à chaleur reste donc dans le logement, au bénéfice du propriétaire.

- Accès aux aides financières :Même en tant que locataire, il est possible de bénéficier de certaines aides pour financer l’installation d’une PAC :

- Taux de TVA réduit à 5,5% (si le logement a plus de 2 ans).

- Chèque énergie (sous conditions de ressources).

- Primes CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) et prime "coup de pouce chauffage" (pour le remplacement d’une chaudière au fioul ou au gaz).

Quels sont les droits et obligations du propriétaire ?

1 Obligations du propriétaire

Le propriétaire a des responsabilités clés pour garantir la sécurité, la conformité et le bon fonctionnement du système de chauffage, y compris lorsqu’une pompe à chaleur est installée par le locataire :

- Prise en charge des grosses réparations et du remplacement :Si la pompe à chaleur tombe en panne ou nécessite une réparation majeure (compresseur défectueux, fuite de fluide frigorigène, etc.), le propriétaire doit assumer ces frais, sauf si la panne est due à un défaut d’entretien imputable au locataire. Cette obligation s’inscrit dans le cadre de la loi SRU et du décret du 30 janvier 2002, qui imposent au bailleur de fournir un logement décent et en bon état de fonctionnement.

- Respect des normes de chauffage :Le propriétaire doit s’assurer que l’installation électrique et thermique de la pompe à chaleur respecte les normes en vigueur, notamment :

- La norme NF C15-100 pour les installations électriques.

- Les critères de décence (température minimale de 18-19°C dans les pièces à vivre).

- Les règles de sécurité (diagnostic électrique obligatoire si l’installation a plus de 15 ans).

- Information et transparence :Le propriétaire doit être informé des travaux réalisés par le locataire et recevoir une attestation de conformité à la fin de l’installation. Il doit également fournir au locataire les documents relatifs à l’entretien et aux garanties de l’équipement.

2 Droits du propriétaire

Le propriétaire tire plusieurs avantages de l’installation d’une pompe à chaleur dans son bien locatif :

- Valorisation du bien :Une pompe à chaleur améliore la performance énergétique du logement, ce qui peut augmenter sa valeur sur le marché locatif et attirer des locataires soucieux de leur consommation d’énergie.

- Possibilité de refuser les travaux :Le propriétaire peut refuser la demande du locataire s’il estime que les travaux proposés ne respectent pas les normes techniques, altèrent la structure du bâtiment, ou ne sont pas adaptés au logement (par exemple, une PAC air-air dans une région très froide). Cependant, ce refus doit être motivé et notifié par écrit dans les 2 mois suivant la demande.

- Bénéficier des aides financières :Si le propriétaire décide d’installer lui-même une pompe à chaleur, il peut accéder à des aides supplémentaires, comme :

- MaPrimeRénov’ (sous conditions de ressources).

- L’éco-prêt à taux zéro (pour financer les travaux de rénovation énergétique).

Quelles aides financières pour le locataire ?

1 Aides accessibles aux locataires

Même s’il n’est pas propriétaire, le locataire peut bénéficier de plusieurs dispositifs pour réduire le coût d’installation d’une pompe à chaleur :

- Taux de TVA réduit à 5,5 % :Applicable si le logement a plus de 2 ans et que les travaux sont réalisés par un professionnel certifié RGE. Cette réduction s’applique directement sur la facture.

- Chèque énergie :Attribué automatiquement aux ménages modestes, il peut être utilisé pour financer une partie des travaux ou des factures d’énergie. Son montant varie selon les revenus et la composition du foyer.

- Primes CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) :Proposées par les fournisseurs d’énergie, ces primes peuvent prendre la forme de bons d’achat, réductions ou services gratuits. Elles sont accessibles pour l’installation d’une PAC air-eau, eau-eau ou géothermique, sous réserve de respecter des critères de performance énergétique.

- Prime "coup de pouce chauffage" :Destinée à remplacer une chaudière au fioul ou au gaz par un système plus performant (comme une PAC), cette aide est ouverte à tous les ménages, sans condition de ressources. Son montant dépend du type d’équipement et des revenus du foyer.

2 Aides réservées aux propriétaires

Certaines aides sont exclusivement destinées aux propriétaires, qu’ils occupent le logement ou le louent :

- MaPrimeRénov’ :Cette aide de l’État permet de financer jusqu’à 90 % du coût des travaux pour les ménages les plus modestes. Elle est cumulable avec d’autres dispositifs, comme les primes CEE.

- Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) :Ce prêt sans intérêts est accordé pour financer des travaux de rénovation énergétique, dont l’installation d’une pompe à chaleur. Il est accessible sous conditions de ressources et de performance énergétique.

3 Conditions pour bénéficier des aides

Pour profiter de ces dispositifs, le locataire ou le propriétaire doit :

- Faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour réaliser les travaux.

- Choisir un équipement éligible (les PAC air-air ne sont pas toujours concernées).

- Respecter les critères de performance (COP, SCOP, étiquette énergie).

- Conserver les factures et attestations pour justifier des dépenses engagées.

Comment choisir sa pompe à chaleur en location ?

1 Les différents types de pompes à chaleur

Le choix d’une pompe à chaleur dépend des besoins du logement, du budget et des contraintes techniques. Voici les principaux modèles disponibles :

- PAC air-air :Fonctionnement : Prélève les calories présentes dans l’air extérieur pour les restituer sous forme de chaleur (ou de fraîcheur en mode réversible).Avantages : Installation simple et rapide, coût initial modéré, climatisation intégrée.Inconvénients : Ne produit pas d’eau chaude sanitaire, performance réduite par grand froid, souvent exclue des aides financières.

- PAC air-eau :Fonctionnement : Récupère la chaleur de l’air extérieur pour chauffer l’eau du circuit de chauffage central et produire de l’eau chaude sanitaire.Avantages : Compatible avec les radiateurs existants, éligible à la plupart des aides financières.Inconvénients : Investissement plus élevé qu’une PAC air-air, performance dépendante de la température extérieure.

- PAC géothermique (sol-eau ou sol-sol) :Fonctionnement : Puise la chaleur dans le sol via des capteurs enterrés.Avantages : Performance stable toute l’année, durée de vie longue, très économe.Inconvénients : Coût d’installation élevé (travaux de captage), nécessite un terrain adapté.

- PAC hydrothermique (eau-eau) :Fonctionnement : Utilise la chaleur d’une nappe phréatique ou d’un cours d’eau.Avantages : Excellente performance énergétique, indépendante des variations climatiques.Inconvénients : Installation complexe et coûteuse, dépend de la présence d’une source d’eau à proximité.

2 Critères de choix

Pour sélectionner la pompe à chaleur la plus adaptée à un logement locatif, plusieurs critères doivent être pris en compte :

- Adaptation au logement :

- Isolation : Une PAC est d’autant plus efficace que le logement est bien isolé. Si l’isolation est défaillante, les économies d’énergie seront limitées.

- Surface et configuration : Une PAC air-air peut suffire pour un petit appartement, tandis qu’une PAC air-eau ou géothermique sera plus adaptée à une maison.

- Climat : Dans les régions froides, une PAC géothermique ou hydrothermique sera plus performante qu’un modèle air-air.

- Rentabilité et durée de location :

- L’investissement dans une PAC est rentable sur le long terme (8 à 15 ans). Pour un locataire, cela suppose une location de durée suffisante pour amortir le coût.

- Il est conseillé de négocier une participation du propriétaire à l’investissement, car la PAC valorise le bien.

- Budget et aides financières :

- Le coût d’une PAC varie de 1 000 € à 30 000 €, selon le modèle et la complexité de l’installation.

- Il est essentiel de vérifier l’éligibilité aux aides (TVA réduite, primes CEE, chèque énergie) pour réduire la facture.

- Performance énergétique :

- Privilégier les modèles avec un COP (Coefficient de Performance) élevé (idéalement supérieur à 3), qui indiquent une bonne efficacité énergétique.

- Vérifier la classe énergétique de l’appareil (étiquette énergie A+++ à D).

Que faire en cas de litige ?

1 Résolution à l’amiable

En cas de désaccord entre le locataire et le propriétaire concernant l’installation, l’entretien ou le financement d’une pompe à chaleur, il est recommandé de privilégier une résolution à l’amiable :

- Dialogue et médiation :La première étape consiste à échanger clairement sur les points de désaccord (par courrier, e-mail ou en face-à-face). Il est utile de s’appuyer sur les textes de loi (décret n°2022-1026, loi du 6 juillet 1989, etc.) et les clauses du bail pour clarifier les droits et obligations de chacun.

- Commission départementale de conciliation (CDC) :Si le dialogue n’aboutit pas, les deux parties peuvent saisir la CDC de leur département. Cette instance gratuite, composée de représentants des locataires et des propriétaires, aide à trouver un accord équitable. Elle intervient notamment pour :

- Les litiges sur la répartition des frais (entretien, réparations).

- Les désaccords sur la qualité des travaux ou leur conformité.

- Les conflits liés à la remise en état du logement.

2 Recours juridiques

Si la conciliation échoue, plusieurs options s’offrent aux parties :

- Mise en demeure :Le locataire ou le propriétaire peut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour formaliser sa demande (par exemple, pour exiger une réparation ou un remboursement). Ce courrier doit préciser les motifs du litige, les textes applicables et un délai de réponse (généralement 8 à 15 jours).

- Médiation :Des associations de consommateurs (comme l’ADIL ou la CLI) ou des médiateurs agréés peuvent intervenir pour faciliter un accord. Cette démarche est souvent rapide et peu coûteuse.

- Recours devant le tribunal :En dernier recours, il est possible de saisir le tribunal judiciaire (pour les litiges supérieurs à 5 000 €) ou le tribunal de proximité (pour les litiges inférieurs à 5 000 €). Le juge tranchera en fonction des preuves apportées (devis, factures, échanges écrits, rapports d’expertise).

- Pour le locataire : Si le propriétaire refuse sans motif valable une demande de travaux conformes à la loi, le locataire peut demander une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux.

- Pour le propriétaire : Si le locataire ne respecte pas ses obligations d’entretien, le propriétaire peut exiger une remise en état aux frais du locataire ou une résiliation du bail en cas de manquement grave.

Conclusion

L’installation d’une pompe à chaleur dans un logement locatif représente une opportunité gagnant-gagnant pour les locataires et les propriétaires. Pour les locataires, c’est l’occasion d’améliorer leur confort thermique, de réduire leurs factures d’énergie et de contribuer à la transition écologique, même dans un bien qui ne leur appartient pas. Pour les propriétaires, c’est un moyen de valoriser leur bien, de répondre aux exigences croissantes de performance énergétique et d’attirer des locataires soucieux de leur empreinte carbone.

Cependant, ce projet nécessite une bonne communication et une compréhension claire des droits et obligations de chacun. Que ce soit pour obtenir les autorisations nécessaires, choisir le bon équipement ou bénéficier des aides financières, chaque étape doit être préparée avec soin pour éviter les litiges.

En résumé :

- Le locataire peut installer une pompe à chaleur à ses frais, sous réserve d’obtenir l’accord du propriétaire et de respecter les normes en vigueur.

- Le propriétaire a tout intérêt à faciliter ces travaux, qui améliorent la valeur et l’attractivité de son bien.

- Des aides financières existent pour les deux parties, à condition de respecter les critères d’éligibilité et de faire appel à des professionnels certifiés.

- En cas de désaccord, des solutions existent pour trouver un terrain d’entente, de la conciliation à l’intervention d’un juge.

Avec une approche collaborative et une bonne préparation, la pompe à chaleur peut devenir un atout majeur pour un logement locatif économe, confortable et durable.